Interfaces Cerveau-Machine : entre avancées spectaculaires et défis éthiques

En 2025, les interfaces cerveau-machine (ICM) connaissent une accélération spectaculaire. À la croisée des neurosciences, de l’intelligence artificielle et de l’ingénierie biomédicale, elles promettent de révolutionner à la fois la santé, le bien-être et notre rapport aux technologies. Mais derrière cet enthousiasme, de nombreux défis, notamment éthiques, apparaissent.

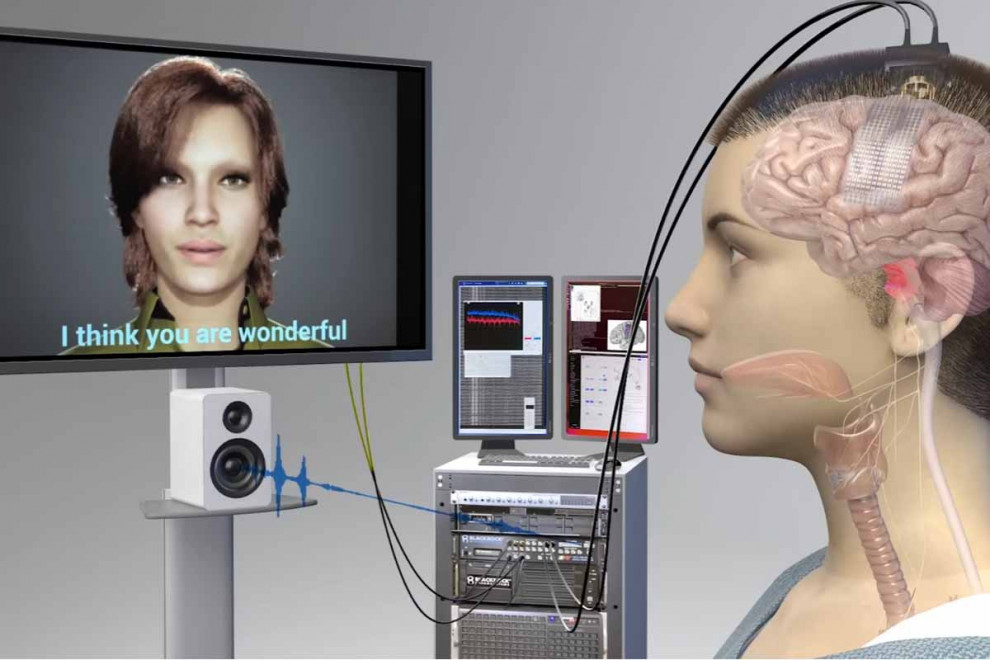

Parmi les avancées majeures, on note le développement d’interfaces bidirectionnelles. Là où les anciennes technologies se limitaient à capter les signaux neuronaux, les nouveaux dispositifs sont désormais capables de stimuler le cerveau en retour. Une équipe chinoise a récemment présenté une interface adaptative capable d’établir un dialogue dynamique entre l’humain et la machine, ouvrant des perspectives inédites pour le traitement de certaines pathologies et pour l’interaction homme-machine en général.

Dans le domaine médical, les progrès sont tout aussi impressionnants. Grâce à des implants neuronaux couplés à des stimulateurs musculaires, des patients tétraplégiques ont pu retrouver une forme d’autonomie, contrôlant équipements et objets par la pensée. Precision Neuroscience a également marqué un tournant en obtenant l’autorisation de la FDA pour son implant « Layer 7 Cortical Interface », un dispositif minimalement invasif pouvant être utilisé jusqu’à trente jours. Ce type d’innovation pourrait à terme transformer la prise en charge des lésions cérébrales et des maladies neurodégénératives.

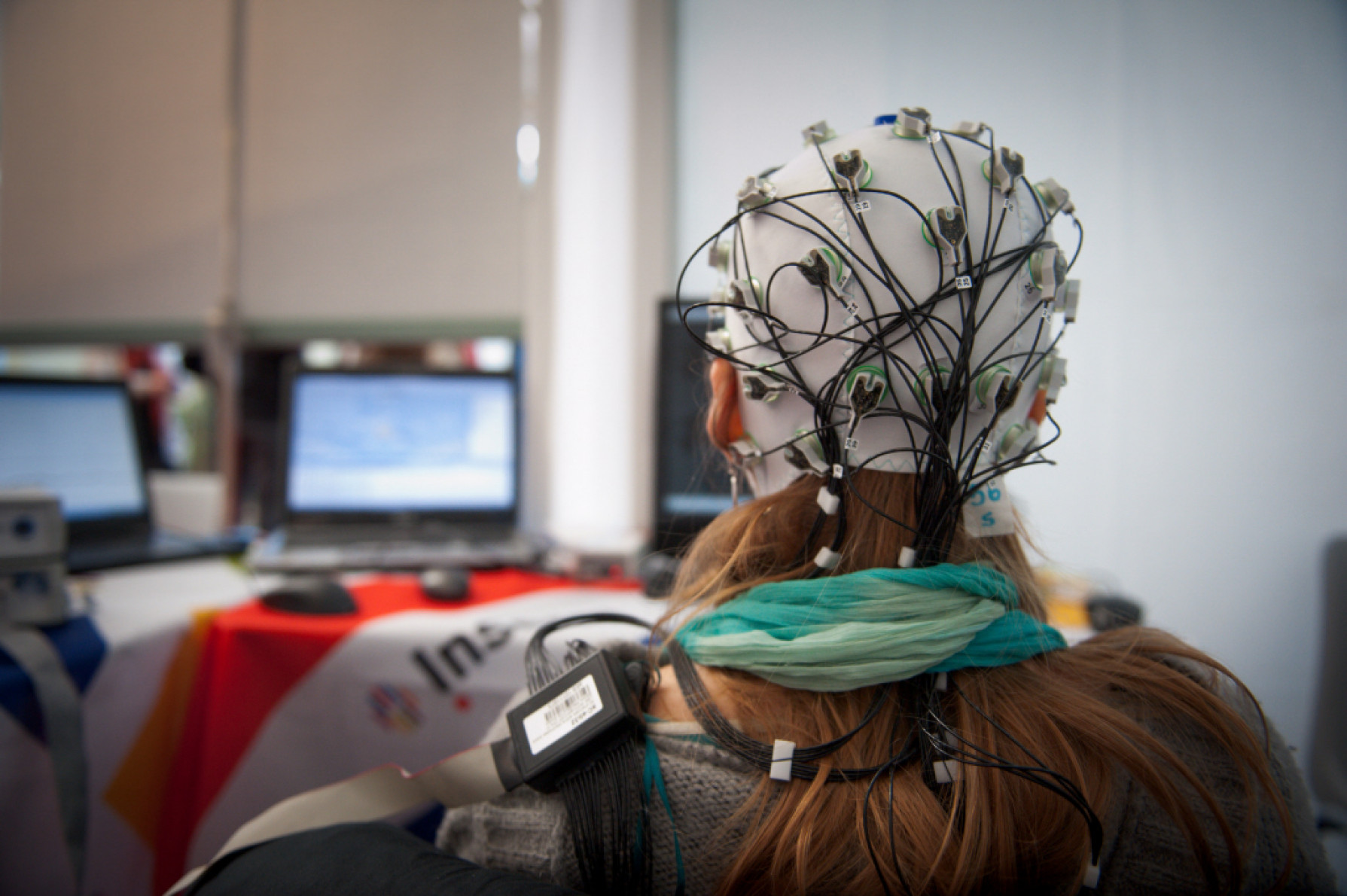

Les interfaces cerveau-machine commencent aussi à s’immiscer dans la vie quotidienne. La start-up française Mywaves développe actuellement un dispositif capable d’analyser les ondes cérébrales afin d’améliorer la qualité du sommeil, illustrant l’essor des ICM dans les objets connectés de bien-être. Ces applications non médicales, encore émergentes, laissent présager une démocratisation progressive des technologies neuronales.

Des avancées et des doutes

Cependant, ces progrès soulèvent des questions de fond. La possibilité de lire et d’influencer l’activité cérébrale pose des enjeux éthiques considérables. Comment garantir la protection de la vie privée face à la captation d’informations aussi sensibles que les pensées ou les émotions ? Quel cadre légal mettre en place pour éviter toute dérive en matière de manipulation ou d’exploitation des données neuronales ? À ce jour, aucune régulation internationale réellement contraignante n’encadre ces usages.

Les points positifs sont néanmoins nombreux : amélioration concrète de la qualité de vie pour les patients atteints de handicaps sévères, émergence de nouveaux outils de bien-être non invasifs, et avancées techniques majeures en termes de précision et de miniaturisation des dispositifs. Mais les critiques restent tout aussi légitimes : risques de dérive sécuritaire, accessibilité limitée à une élite économique, et vide juridique préoccupant.

À moyen terme, les perspectives sont enthousiasmantes. Les chercheurs s’emploient à rendre les interfaces toujours plus sûres, moins invasives et plus intelligentes grâce aux apports de l’intelligence artificielle. L’objectif est de faire des ICM des outils intégrés et accessibles à tous, sans compromettre la liberté individuelle. Mais pour que cette révolution technologique soit véritablement bénéfique, elle devra impérativement s’accompagner d’un débat public mondial sur ses usages, ses limites et ses dangers.

Photos : neozone.org – inserm.fr – nicolas-denis.net

()

()